***

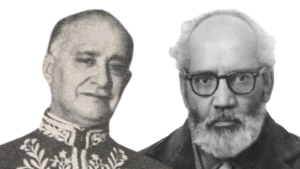

- INTRODUÇÃO: Os autores

Em tempos de globalização do pensamento que só acentuaram a tendência dos brasileiros de recorrerem ao estrangeiro para explicar a si próprios, autores como Oliveira Vianna e Guerreiro Ramos, brasileiristas como eram, acabam por ser pouco lembrados no debate público. Ambos ousaram, um na primeira metade do século XX e outro na segunda, pensar o Brasil como uma nação que se livrasse da estagnação do pensamento através da conquista de uma genuína autenticidade, que elevasse à soberania nacional o pensamento para assim atingi-la em qualquer outro aspecto da realidade. O problema para estas percepções nos dias de hoje, no entanto, está no fato de que a própria noção de nação passou a estar em um plano secundário da inteligência brasileira desde os anos 1970 (PÉCAUT, 1990; LAHUERTA, 2010), sendo gradualmente substituída pelo discurso sobre e pelo conceito de democracia.

Oliveira Vianna, ferrenho crítico da aplicação do pensamento liberal-parlamentarista no Brasil, ao qual considerava utópico nas condições de ideologia estranha à realidade nacional, provavelmente seria igualmente crítico ao rumo tomado pelos debates sobre democracia no país a partir dos anos 1970, caso tivesse vivido tempo suficiente para isso. Nascido ainda no Brasil oitocentista e um nostálgico com as tradições políticas do período imperial (FERTIG, 2023), Vianna era um nacionalista nas ambições e um conservador nas práticas. Professor pela Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro (hoje, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense), foi durante o período do Estado Novo de Getúlio Vargas quando atingiu, ainda em vida, notória influência no pensamento político nacional. Décadas depois, Oliveira Vianna, já falecido, voltaria a ter seu pensamento resgatado por outro regime também autoritário, desta vez pela ditadura militar instaurada em 1964.

Apesar da histórica associação ao autoritarismo, Vianna não teria ele mesmo se considerado um opositor da democracia, uma vez que sua utopia realista (MOREIRA, 2016) só seria totalmente aplicada por um modelo da democracia corporativa. Na falta da aplicação plena de seu ideal, o jurista de Saquarema, para defender o Estado Novo, chegou a recorrer à expressão “democracia autoritária” (VIANNA, 1939, p. 149). Seu problema com o modelo liberal que hoje chamamos de democracia poderia ser, portanto, o do risco da aplicação de um ideal falso, formado quase sem nenhum contato com as realidades do nosso meio, que não “rescende o doce perfume de nossa terra natal.” (VIANNA, 1939, p. 311)

Em contraste à Oliveira Vianna, o sociólogo baiano Guerreiro Ramos, apesar de concordar em boa parte com aquele que chamou de “mestre” pela qualidade “de fazer da sociologia instrumento de autodeterminação nacional” (RAMOS, 1957, p. 139), não desfrutou em vida de qualquer conexão com regimes tidos como autoritários. Ativo no contexto do debate nacional-desenvolvimentista durante a década de 1950, filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por onde pleiteou-se à uma cadeira conquistada na Câmara dos Deputados de agosto de 1963 a abril de 1964, quando teve seus direitos políticos cassados pela ditadura militar. Guerreiro Ramos ambicionava políticas nacionalistas que direcionassem o Brasil a um rumo mais considerado como progressista, processo esse que implicaria na erradicação da miséria, da mortalidade infantil, na substituição de importações, no incremento tecnológico, na elevação de renda e na ampliação da democracia (MOREIRA, 2016). Apesar disso, o nacionalismo profundo de Guerreiro tecia críticas ao progressismo de sua época, como às obras de Florestan Fernandes, as quais acusava de ostentar uma abordagem importada sobre as relações raciais no Brasil e de negar que a sociologia brasileira deveria se pautar pelos problemas sociais nacionais. Ramos queria, afinal, um Brasil que tivesse sua autenticidade, seja na ciência, na política e nas artes.

Ao fim e ao cabo, tanto Oliveira Vianna quanto seu sucessor Guerreiro Ramos, com todas as suas semelhanças e diferenças, representam produtivos saltos para o pensamento nacional brasileiro a serem considerados. Oliveira Vianna, com todas as suas polêmicas, acabaria por ser “a chave que ninguém poderá prescindir para o estudo, ou a interpretação, de todo problema, de todo acontecimento nacional”, como classificou Antônio Carneiro Leão (TORRES, 1956, p. 73). Já Guerreiro, não deixa de estar entre os autores que mais contribuíram para o progresso da sociologia, como listou, ainda em 1956, o sociólogo russo Pitirim Sorokin. Caberá a este texto sintetizar as contribuições de ambos para a crítica àquele que é listado como um dos aspectos mais preocupantes da cultura brasileira, seu estagnado e mimético imaginário.

- TEXTO I: “Idealismo Utópico e Idealismo Orgânico”, por Oliveira Vianna

Quando a primeira edição de “O idealismo da Constituição” foi publicada em 1927, o Brasil respirava o último ato da história de sua Primeira República. Muito marcado pelas crises e revoltas, o período conturbado entrava em contraste com os intentos ambiciosos de formar nos trópicos uma federação em princípios liberais de maneirismos europeus. Entre as energias já exauridas do regime, surgiu o livro de Vianna, criticando ativamente a carta magna de 1891, considerada por ele como “quixotesca” de tão desconexa com o que Vianna via como a realidade social do Brasil. A crítica, afinal, parece ter feito sentido aos olhos da intelectualidade brasileira: quando a segunda edição, neste artigo analisada, é publicada em 1939, Oliveira havia atingido o mérito de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, assim como serviu como importante arauto intelectual da nova constituição (1937) que definiria os rumos do Brasil. O idealismo por ele criticado, no entanto, só seria mesmo superado quando o presidente não precisasse mais assegurar a coalizão no Parlamento, e, assessorado por técnicos, organizaria “de cima para baixo” os interesses genuinamente nacionais. (MOREIRA, 2016).

Em “Idealismo Utópico e Idealismo Orgânico”, a quinta e última parte de seu livro, Oliveira Vianna bem delimita quais são os seus critérios para observar aqueles que seriam os interesses genuinamente nacionais. Antes disso, reconhece como estes interesses só podem ser identificados não somente através de análises empíricas da realidade social, mas sim em coadunação com um idealismo diferente do que rege a constituição de 1891, um idealismo que seja orgânico, em oposição ao utópico. Sustentando-se nas visões políticas do pensador argentino José Ingenieros, Oliveira se presume como um “verdadeiro idealista” na medida em que estabelece condições para quem for professar qualquer idealismo político:

“Um verdadeiro ideal não deve ser outra coisa senão uma antevisão da realidade social futura, e não uma criação arbitrária da nossa fantasia” – Oliveira Vianna em O idealismo da Constituição (1939, p. 303)

Mais à frente, o autor enrijece os limites do idealismo e ressalta motivos que o levam a ser conhecido pelo perfil mais pragmático ao falar sobre a importância da experiência acima de qualquer imaginário:

“Os espíritos idealistas que quiserem construir alguma coisa de útil terão que buscar primeiro as lições do passado, os conselhos da experiência e se resignar à disciplina da realidade” – Oliveira Vianna em O idealismo da Constituição (1939, p. 304)

Para Vianna, pode-se dizer que aquele que disciplina seu pensamento à realidade antes que a realidade discipline seu pensamento está em vantagem na efetividade política. Pois um idealismo que não surge da imaginação de alguém que esteja plenamente experiente da realidade situacional na qual os ideais serão aplicados, é um idealismo falso, não muito diferente de ficção, portanto utópico pela impossibilidade de se coadunar com a realidade. Quem Oliveira acredita que se encaixa como um exemplo positivo de idealismo é o autor por ele analisado, José Ingenieros. Ingenieros, conhecido por ter atuado na vanguarda do socialismo na Argentina, é também lembrado por ensaios políticos e sociológicos que obtiveram uma grande adesão moral entre a juventude latinoamericana, como El Hombre Mediocre, Hacia una moral sin dogmas, Las Fuerzas Morales e Evolución de las ideas argentinas, todos com uma ênfase na importância do imaginário e da moral, discernível logo pelos títulos. Ao ser influenciado por Ingenieros, Oliveira absorve a ideia de que a América Ibérica precisa superar de seu pecado colonial de se preocupar demais com idealismos que não dialogam com a realidade do continente:

“Todas as utopias, das mais vagas às mais estranhas, encontram asilo fácil na imaginação ibero-americana. Nossos idealismos políticos são formados quase sem nenhum contato com as realidades do nosso meio.” – Oliveira Vianna em O idealismo da Constituição (1927, p. 311)

Para Oliveira, quando o Brasil passasse não a copiar, mas sim a adaptar as ideias estrangeiras, isso quando não pudesse parir originalmente as ideias de seu próprio contexto, um grande passo intelectual teria sido dado para formar um futuro Brasil menos dependente e que de fato possa ser considerado uma civilização funcional. Este princípio de organicidade é o que gere, dentre todos os outros conceitos presentes neste texto de Vianna, a essência que inspiraria as gerações nacionalistas futuras.

- TEXTO II: “A Problemática da Realidade Nacional”, por Guerreiro Ramos

A partir das mais destacadas obras de Guerreiro Ramos, encanta os olhos de quem o lê a preocupação com a ambição de superar o caráter dependente e colonial da economia brasileira. Não é diferente no mais apropriado de seus títulos que discutem o tema: “O Problema Nacional do Brasil”. Inserida na obra, a parte “A Problemática da Realidade Nacional” aprofunda sobre a falta de autenticidade no pensamento nacional.

Para guiar seu pensamento, aqui Guerreiro Ramos estipula em cinco conceitos quais seriam os principais fatores da problemática nacional brasileira. Seriam eles a dualidade, a heteronomia, a alienação, o amorfismo e a inautenticidade. Um à um, observemos o que representam:

“As condições que presidiram a formação do Brasil lhe impuseram uma dualidade básica em todos os seus aspectos.” – Guerreiro Ramos em O Problema Nacional do Brasil (1960, p. 88)

Para Guerreiro, o Brasil é uma coisa quando visto de dentro e outra quando visto de fora. A dualidade, isto é, sua tendência a ter duas caras bem definidas – uma entre os brasileiros, e outra para os estrangeiros – é um problema com raízes na formação econômica de dependência com outros países, típicas de um país com uma realidade social marcada pela colonização. Nossa construção política, por exemplo, opera de maneira contraditória: enquanto nossas instituições possuem uma burocracia importada e são moldadas “para inglês ver”, internamente coexistem informalidades nas leis que favorecem também o poder de oligarquias nacionais. Nossa economia, estranha: enquanto nossa economia externa é caracteristicamente monopolista e estatal, nossa economia interna é marcadamente liberal e privatista. Guerreiro também fala de nossa história: mesmo em 1822, quando ousemos dizer que independente nos tornamos, naquela época as relações públicas permaneceram fortemente coloniais.

“Não é sem motivo que os homens que se aperceberam da heteronomia da sociedade brasileira foram os que mais se assinalaram como homens práticos. Somente a prática converte o pensamento aos fatos.” – Guerreiro Ramos em O Problema Nacional do Brasil (1960, p. 93)

A característica da heteronomia é um conceito criado por Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Guerreiro explica que o Brasil tem o problema da heteronomia pois historicamente tende a imitar medidas de outros países ao invés de refletir criticamente sobre a própria realidade. Nossas instituições? Copiadas. Nossa economia? Limitada à cópias. Ramos observa esse mimetismo como algo típico do Brasil, porque por mais que o problema anterior, da dualidade, fosse um problema de países colonizados no geral, nem todo país tem mania de imitar como o Brasil tem.

“Incluimo-nos entre os povos que têm sido proletariado externo dos países do centro econômico. Sucede, assim, que a sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, oposta à autodeterminação, pois ainda não está plenamente ao alcance a manipulação direta dos fatores de seu desenvolvimento.” – Guerreiro Ramos em O Problema Nacional do Brasil (1960, p. 93)

Para Guerreiro, o Brasil não é dono de seu próprio destino. Assim se caracteriza em princípio a alienação que vivemos. Somos dependentes de uma economia central (Europa e Estados Unidos) que em nada podemos interferir diretamente, resultando em uma incapacidade de dominar nossas próprias questões. A consequência da alienação é uma sociedade brasileira destinada a ver a si mesmo diferentemente de como realmente é.

“Quando a civilização europeia chega à América e aí se derrama, não se produz nenhuma forma de cultura que faça honra à magnitude do Descobrimento. Ocorre simplesmente um transplante de formas europeias, que se adaptam ou se deformam segundo as particulares regiões do Continente, sem nenhuma rivalidade que dificulta sua expansão, sem resistência alguma que os obrigue a se reelaborar. Por isso, não existe forma sul-americana propriamente dita.” – Guerreiro Ramos em O Problema Nacional do Brasil (1960, p. 95)

O amorfismo, para Guerreiro, seria a condição em que o Brasil, assim como toda a América do Sul, não teria uma forma fixa e rígida como a presente nas culturas que o originaram. Somos fluídos, amorfos. Nossa história não segue um fluxo de causalidade bem definido, mas sim muitas vezes se debruça em aleatoriedades e importações. Esse amorfismo gera uma nação que pensa a curto prazo, que não consegue se identificar como nação. O amorfismo é uma consequência direta para países fundados pelo colonialismo.

“Na perspectiva do vir-a-ser da sociedade brasileira, é notável hoje um pessimismo, inscrita nos quadros modeladores do nosso pensamento, de nossas vontades, de nossas emoções” – Guerreiro Ramos em O Problema Nacional do Brasil (1960, p. 97)

Para Guerreiro, o Brasil vive, seguindo conceitos da filosofia existencialista, de maneira inautêntica consigo mesmo. Um ser inautêntico seria, para essa filosofia, um ser de existência falsificada e que se reduz à aparência. O resultado é um pessimismo absoluto por parte dos brasileiros em relação ao Brasil, pois possui um povo que não consegue vislumbrar seu futuro porque não conhece sua essência. A resolução para este problema só poderia estar numa constante busca por essa essência.

- BREVE COMPARAÇÃO: Os consensos e dissensos entre Oliveira e Guerreiro

A comparação entre as obras de Oliveira Vianna e Guerreiro Ramos revela uma riqueza de perspectivas sobre os desafios enfrentados pelo Brasil em sua busca por autenticidade e independência. Ambos os autores convergem em sua crítica à falta de autenticidade no pensamento nacional brasileiro e à necessidade de superar a dependência colonial e a influência de ideais estrangeiros. No entanto, suas abordagens e ênfases diferem em vários aspectos, proporcionando uma visão ampla e multifacetada dos problemas nacionais.

Oliveira Vianna, em sua obra “O idealismo da Constituição”, enfatiza a importância de uma abordagem mais pragmática e baseada na experiência para a formulação de políticas e ideais que sejam verdadeiramente relevantes para a realidade brasileira. Ele critica a aplicação do pensamento liberal-parlamentarista no Brasil, argumentando que esse modelo é inadequado e utópico para as condições nacionais. Vianna destaca a necessidade de adaptar ideias estrangeiras à realidade brasileira e de buscar inspiração em figuras como José Ingenieros, que propõe uma visão mais realista e orgânica do idealismo político.

Por outro lado, Guerreiro Ramos, em “O Problema Nacional do Brasil”, amplia o escopo de sua análise para incluir uma variedade de aspectos sociais, econômicos e culturais. Ele identifica a dualidade, heteronomia, alienação, amorfismo e inautenticidade como principais fatores da problemática nacional brasileira. Ramos destaca a necessidade de superar a imitação de medidas e instituições estrangeiras, promovendo uma autodeterminação verdadeira e uma visão crítica da realidade nacional.

É interessante notar que, enquanto Vianna parece mais focado na crítica das instituições políticas e na adaptação das ideias estrangeiras à realidade brasileira, Guerreiro Ramos expande sua análise para incluir uma gama mais ampla de questões sociais e econômicas. Vianna enfatiza a importância da experiência e da pragmática na formulação de políticas, já Ramos destaca, quase em rima, o combate ao dogmatismo e a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a identidade nacional e os desafios estruturais enfrentados pelo Brasil.

Em última análise, as obras de Oliveira Vianna e Guerreiro Ramos oferecem perspectivas complementares sobre como o imaginário brasileiro se estagnou na medida em que se limitou a inferiorizar os próprios ideais e à mera importação de valores estranhos ao seu contexto. Suas análises, embora distintas em ênfase e abordagem, contribuem para uma compreensão mais ampla e aprofundada dos problemas e potenciais soluções para um país mais autêntico.

REFERÊNCIAS

- VIANNA, O. (1939) O idealismo da constituição. 2. ed. aumentada. São Paulo: Companhia Editora Nacional.

- RAMOS, G. (1957) Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editorial ANDES Limitada.

- RAMOS, G. (1960). O Problema Nacional do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Saga..

- PÉCAUT, D. (1990). Intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação. São Paulo: Ática.

- LAHUERTA, M. (2010). Intelectuais e resistência democrática: vida acadêmica, marxismo e política no Brasil. Cadernos AEL, v. 8, n. 14, p. 57-92

- FERTIG, A. A. (2023). Oliveira Vianna: um nostálgico do Império do Brasil. Intellèctus, 22(1), 418–438. https://doi.org/10.12957/intellectus.2023.74002

- MOREIRA, M. S (2016). A imitação e o pensamento político brasileiro: uma análise das obras de Oliveira Vianna e de Guerreiro Ramos. Teoria e Pesquisa, São Carlos, v. 25, n. 3, p. 174-197.

- TORRES, Vasconcelos (1956). Oliveira Viana. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos. p. 73