***

Ao analisarmos qualquer momento da história humana, perceberemos com clareza que todas as grandes mudanças são feitas por muitos, não por poucos.

Desde as revoluções e golpes, até as guerras ou mesmo a simples participação na produção, a história da humanidade está repleta de exemplos de que é o povo que, de fato, realiza as transformações sociais. Nenhuma liderança fez, sozinha, nenhum evento histórico: Getúlio precisou da demonstração popular para combater a elite cafeeira e criar a CLT; a própria ditadura só chegou ao poder pelas mãos dos soldados rasos e com o apoio de milhares.

É óbvio e inegável que o povo tem esse poder de conduzir — ou, ao menos, de ser o principal ator — nas mudanças. A questão é: o que fazemos com esse poder?

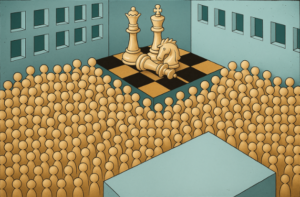

Criou-se no mundo a imagem de políticos como senhores do povo, como messias salvadores, capazes de conduzir as massas à glória. O povo é usado como massa de manobra por quem serve apenas a interesses próprios, ignorando aqueles que o, teoricamente, colocaram em tal posição. Para eleger-se, basta a um político gastar dinheiro (muitas vezes do próprio povo) e fazer promessas vazias; nos quatro anos seguintes, desfrutará de todas as mordomias, sem nada fazer.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, apesar de décadas no Parlamento, propôs tão poucos projetos que, se fosse aluno, não teria nota suficiente para passar de ano.

Essa cultura de vangloriar quem nada faz é, infelizmente, intrínseca à nossa sociedade. Para exemplificar: quando falamos de resistência à ditadura militar, lembramos as guerrilhas de esquerda, os exilados políticos ou os mortos e torturados pelo DOI-CODI. Porém, esquecemos de nos perguntar: e aqueles que eram torturados diariamente, nas próprias ruas, a céu aberto, e morreram como indigentes, por não abrirem mão de quem eram?

Penso nas prostitutas — especialmente as trans — que carregavam navalhas na boca para se proteger da polícia, chegando a cortar a própria língua e usar o sangue, estigmatizado como portador de HIV, para afastar os opressores; nos padres barrados ou perseguidos por celebrar missas pelos mortos da ditadura; nos negros que, ao serem hostilizados em público, recusaram-se a aceitar a opressão e ergueram a voz. E em todas aquelas milhares de pessoas que participaram das Diretas Já, mas tiveram seus rostos apagados da história para que nomes como Lula fossem colocados em destaque.

Mesmo em comunidades historicamente oprimidas — LGBT, negra e indígena —, muitas vezes destacam-se apenas alguns nomes, como se houvesse um messias por causa, por século.

Tão importantes quanto os que falam por nós são aqueles que empurram os carros nos comícios; aqueles que, diante da violência, fazem o que é certo, não se calam e que, em caso de fatalidade, tornam-se mártires — ainda que apenas por algumas semanas.

Mais importante do que os líderes carismáticos, que podem chegar a milhares, é quando milhões de pessoas comuns saem às ruas ou simplesmente recusam-se a participar de uma data comemorativa ligada a um massacre ou ato de opressão.

A desobediência civil do povo é o que mantém a democracia viva; é o modo do trabalhador comum expressar sua vontade e sua discordância do sistema no dia a dia; é o que faz o povo tomar consciência de seu próprio poder.

Nossa noção coletiva foi dizimada; nosso poder foi tirado e entregue a uns poucos influenciadores que decidem o destino de milhões de nós.

O povo deve entender que, em todas as nações livres, há uma máxima verdadeira: “O povo aqui manda, e o governo aqui obedece.”

Como diria o Dr. Martin Luther King Jr., um dos líderes da desobediência civil nos Estados Unidos:

“É nosso dever moral e nossa obrigação desobedecer a uma lei injusta.”

Qualquer mudança conquistada sem mostrar ao povo que tudo lhe pertence e que ele faz a pátria será pífia e facilmente destruída pela reação. Mas toda mudança obtida com o suor popular — com o povo liderando sua própria emancipação — dificilmente será esquecida.